Antoine

AVENEAUX de la CARDONETTE

Antoine

AVENEAUX de la CARDONETTE Quelques personnages....

Antoine

AVENEAUX de la CARDONETTE

Antoine

AVENEAUX de la CARDONETTE

(1740 - 2 octobre 1817).

Antoine Aveneaux, fils de Antoine Gaspard Aveneaux, marchand, et de Marie Fromont, est né en 1740 à Amiens. Il acheta son titre de noblesse pour servir dans l'armée de Louis XV et fut officier du régiment de Champagne. Entré aux fermes du Roi comme contrôleur, il vint s'installer à Bordeaux et s'y maria en 1778. Après la révolution, il travailla comme receveur des déclarations aux douanes de Bordeaux où il eut Jacques François Lamar comme directeur.

Il eut quatre enfants dont Marie Amélie qui épousa en 1816 Alexandre Bruno Lamar, le fils de François Lamar, Françoise Sophie qui épousa en 1811 Jean Baptiste Laporte, huissier au tribunal de commerce, et un fils Charles Joseph qui travailla aussi aux douanes de Bordeaux. Le fils de ce dernier, Charles Antoine, émigra à New-York en 1857 pour y chercher fortune, et y vécut au moins jusqu'en 1886.

Jacques

François LAMAR

Jacques

François LAMAR

(8 juin 1752- 3 octobre 1813)

Jacques François Lamar, né à Paris, entra aux fermes du Roi en 1778 où il fut receveur à Coligny (Franche Comté). Après plusieurs autres postes à la ferme puis aux douanes, il fut nommé directeur des douanes de Toulon en 1795, Dunkerque en 1799, Boulogne sur Mer en 1804, et Bordeaux du 1er juillet 1808 au 3 octobre 1813, date de son décès. Bordeaux était alors une des plus grosses directions des douanes à cause de son rôle important dans le commerce extérieur. En 1792, cette direction comptait environ 1000 agents. L'ancien hôtel des fermes du roi bâti de 1734 à 1739, puis hôtel des douanes impériales, est devenu aujourd'hui le musée des douanes, place de la bourse, à Bordeaux.

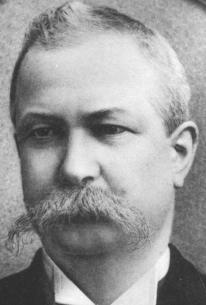

Xavier ARNOZAN

Xavier ARNOZAN

(12 novembre 1852 - 5 février 1928).

Fils d’un pharmacien estimé, Xavier Arnozan fit de brillantes études classiques au lycée de Bordeaux où il obtint le prix d’honneur en rhétorique et en philosophie ; il fut aussi lauréat du concours général. A l ‘école de médecine de Bordeaux, dont il suivit les cours et où il eut notamment pour maîtres Maurice Denucé, Lannelongue, Gintres, Louis Lande, de Fleury, il fut reçu le premier (1871) au concours pour l’internat à l’hôpital Saint André, obtint trois ans de suite le premier prix de l’école de médecine.

En

1874 il vint à Paris. Externe lauréat en 1874, il fut de 1876 à 1879 interne

de l’hôtel-Dieu, de Siant Louis, de la Charité, reçut en 1878 la médaille

d’argent des internes de première et deuxième année. Les maîtres auxquels

il s’attacha davantage furent Cusco, Ernest Besnier, et Rendu. Sa thèse de

doctorat : Etude expérimentale des actes mécaniques du vomissement,

Paris 1879, lui valut une médaille de bronze. L’année suivant il était reçu

premier au concours d’agrégation avec une thèse : Des lésions

tropiques dans les maladies du système nerveux, Paris 1880, et était nommé

professeur agrégé à la faculté de médecine de Bordeaux. En

1881, il devenait médecin adjoint des hôpitaux de Bordeaux, ayant été reçu

premier au concours (12 août 1881). En 1886, il devenait médecin titulaire à

l’hôpital général, directeur du laboratoire d’histologie (1882-1883), et

était chargé (1885) d’un cours de dermatologie et il inaugura à Bordeaux

l’enseignement de cette science à laquelle il s’était initié à Paris

sous la direction d’Ernest Besnier. Il inaugura aussi en 1889 le cours des

maladies syphilitiques et cutanées. En 1892, on lui confiait à la faculté la

chaire de thérapeutique et il la conserva jusqu’en 1906, date où il devint

titulaire de la chaire de clinique. Il devint membre du Conseil de l'Université en 1898.

Comme

il avait été un élève remarquable, il fut un maître éminent. On a loué

son intelligence claire et pondérée, et l’énorme influence qu’il a exercée

sur les générations d’élèves qui se pressaient à son cours en a fait un véritable

chef d’école. Ses hautes qualités intellectuelles et ses vertus morales le

faisaient estimer et vénérer de ses collègues comme de ses élèves.

Quand en 1922, il crut devoir prendre sa retraite avant même que l’heure eut sonné (il avait encore une année à faire), il fut l’objet de la part de tous d’une belle et touchante manifestation au cours de laquelle on lui offrit son portrait dans un beau médaillon (21 décembre 1922) et le professeur Carles termina la petite allocution prononcée au nom des élèves par cette dédicace flatteuse : « Au professeur Arnozan qui nous a enseigné le culte du devoir, la nécessité du constant labeur et du constant dévouement, la science professionnelle aussi bien que l’enthousiasme scientifique, la bonté et l’amour pour les malades. »

C’est

qu’en effet, sévère pour lui-même, ce grand chrétien qui pratiquait sa

religion sans ostentation mais aussi sans faiblesse et sans respect humain, était

fort indulgent pour les autres et d’une bonté compatissante pour les malades.

Dans sa dernière leçon faite précisément le 21 décembre 1922 et dans

laquelle il traitait de la médecine de 1870 comparée à ce qu’elle est

aujourd’hui, il témoignait d’une respectueuse délicatesse pour les malades

quand il regrettait que l’on eut pas remplacé les tentures qui entouraient

jadis le lit des malades et que de justes mesures d’hygiène ont fait écarter,

mais qui du moins permettaient au patient de s’isoler un peu de ses compagnons

de souffrance et ne l’exposaient pas, au moment de la visite des médecins et

de l’examen auquel il était soumis, à étaler ses misères aux yeux de tous,

ni à être choqué lui-même par la vue de celles des autres.

Toujours prêt à se rendre utile, le Dr Arnozan accepta de se laisser élire au conseil municipal et de 1905 à 1925, il fut l’un des adjoints au maire. A ce titre il fut délégué aux affaires militaires, mais par échange avec un de ses collègues, il obtint d’être chargé de l’hygiène et de l’assistance publique ; et en même temps, il devint administrateur des hôpitaux ; dans ces fonctions il rendit par sa vigilance et par sa compétence les plus grands services à ses concitoyens.

Le Dr Arnozan en dépit de tous ces mérites était un modeste ; il fuyait l’éclat, semblant avoir pris comme devise comme on le dit : « Le bruit ne fait pas de bien, le bien ne fait pas de bruit ». C’est à son corps défendant qu’il se résigna à cette manifestation du 21 décembre 1922 ; mais il prit des mesures pour ses obsèques, marquant nettement dans son testament qu’il ne voulait ni couronnes, ni discours. On respecta sur ce point sa volonté ; mais néanmoins, « c’était une mer humaine qui se pressait auprès de la maison mortuaire dans la matinée du 7 février », juste hommage rendu au savant et à l’homme de bien en quittant cette vie.

Membre de nombreuses sociétés savantes : Société d’anatomie et de physiologie normale et pathologique de Bordeaux, Société de médecine et de chirurgie de la même ville dont il fut le président en 1905, Société française de dermatologie, Société d’hygiène publique de Bordeaux, Société clinique de Paris, membre correspondant (1913) puis associé (1925) de l’académie de médecine, directeur depuis 1901 du journal de médecine de Bordeaux, le docteur Arnozan a beaucoup écrit.

Sans entrer dans le détail de ses articles de revue, et en rappelant sa collaboration au Dictionnaire encyclopédique des sciences médicales, nous noterons ici les travaux suivants :

Des rapports de la dermatologie avec les diverses branches de la médecine, Bordeaux, 1889

Recueil d’observation dermatologique, Bordeaux, 1892

Soignons-nous mieux les malades qu’autrefois ?, Bordeaux, 1893

Précis de thérapeutique, Paris, 1900

L’alcool et le vin devant la médecine, Paris, 1904

Les réformes dans l’organisation des études médicales, Bordeaux, 1905

Les résultats de la prophylaxie antituberculeuse à Arcachon, Paris, 1905

Précis de consultation médicale, Paris, 1910

Précis d’hydrologie médicale avec Lamarque, Paris, 1913

Notice de E.G. Ledos, extraite du dictionnaire des biographies françaises, 1939.

En

1908 il fut décoré Chevalier de la Légion d'honneur, puis officier de la Légion

d'honneur le en 1920, et enfin promu au grade de commandeur de la légion

d'honneur en 1927.

Voici

les termes en lesquels le Maire de Bordeaux le félicitait de sa promotion, en séance

plénière de l'Assemblée communale (1920) : " Ce n'est pas seulement

le Gouvernement de la République qui vous a conféré le grade d'officier de la

Légion d'honneur, c'est la Ville entière, sans distinction de partis et de

croyances, du plus petit au plus grand, du plus pauvre au plus riche, la Ville

qui vous considère comme une de ses gloires les plus pures et comme l'un de ses

plus grands bienfaiteurs. Que le Conseil municipal tout entier se lève pour

vous témoigner, en son nom et au nom de la Cité, toute son admiration pour

tant de science, toute sa reconnaissance pour tant de dévouement, toute son

affection pour tant de bonté. "

Xavier Arnozan prit sa retraite le 21 novembre 1922 et décéda le 5 février 1928 à Bordeaux, âgé de 75 ans.

Le cours du pavé des Chartrons, où il demeurait, fut alors baptisé Cours Xavier Arnozan. Plusieurs rues de la région Bordelaise ainsi qu'un des hôpitaux de Bordeaux portent son nom. L'écrivain Jean Balde lui a consacré un chapitre dans "La maison au bord du fleuve" en 1938.

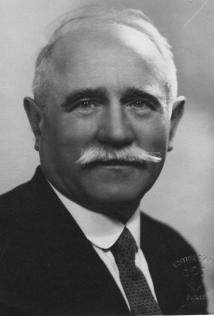

Joseph

DEFOS DU RAU

Joseph

DEFOS DU RAU

(8 avril 1884 - 26 mai 1970).

Joseph Defos du Rau est né à Dax en 1884 dans une famille qui a possédé pendant presque 300 ans la seigneurie du Rau à Gamarde.

Dès l'âge de 19 ans, il fonde un cercle qui réunit étudiants, ouvriers et employés, et où l'on traite des questions sociales. Il devient membre militant du Sillon et ami de Marc Sangnier : ce courant de pensée démocrate-chrétien le guidera toute sa vie. Inscrit au barreau de Dax en 1909, il plaide devant la cour d'assises des Landes la cause des résiniers landais inculpés à la suite des grèves du Marensin de 1909, et gagne.

En 1912, il est élu conseiller municipal de Dax. Inscrit à la Jeune République, il se présente aux élections législatives d'avril 1914 sous l'étiquette de républicain démocrate et mène un rude combat contre le candidat du parti radical, Chaulet ; celui-ci est élu, mais Joseph Defos du Rau obtient un nombre de voix inespéré, et l'emporte à Dax.

Mobilisé le 2 août 1914 au 131e régiment d'infanterie, il reste presque toujours en première ligne jusqu'au jour où, en mars 1918, il est grièvement blessé sur l'Oise. Médaille militaire et croix de guerre avec palmes.

Aux élections législatives de 1919, à la proportionnelle, Joseph Defos de Rau se présente à la tête d'une « liste républicaine d'union et de réorganisation sociale » et est élu seul de sa liste. A la Chambre des députés où il est élu secrétaire, il est rapporteur du budget des Pensions et intervient pour le rétablissement d'une ambassade au Vatican. Militant du parti démocrate populaire, il est battu par le Cartel des gauches aux élections législatives de 1924 et de 1928.

Il reprend sa place au barreau de Dax où il est élu bâtonnier. Il est adjoint au maire de 1925 à 1929 et maire de Gamarde de 1935 à 1947. A la Libération, il est élu en tête de la liste M.R.P. aux deux constituantes de 1945 et de 1946, puis siège à l'Assemblée nationale de 1946 à 1949. Rapporteur permanent de la commission de la Justice, il a joué un rôle capital dans l'élaboration des lois sur le métayage et des statuts des baux ruraux, comme dans la rédaction de la loi sur les loyers de 1948. Dans la dernière législature, il a été rapporteur permanent des projets de révision de la Constitution ; dans une de ses dernières interventions, il demande avec force que le droit de vote soit octroyé aux Algériens. Il est battu aux élections de 1956, au scrutin uninominal. Sa carrière politique était terminée.

Juriste éminent, orateur chaleureux, polémiste redoutable, il a marqué profondément la vie politique landaise. A la fin de sa vie, il se consacra à des études sur la vie de Saint Vincent de Paul et eut la joie de voir un de ses fils, avocat à Dax, le suivre dans la même voie politique que lui.

Notice de Louis Papy, extraite du dictionnaire biographique, Mémoire des Landes, 1991.